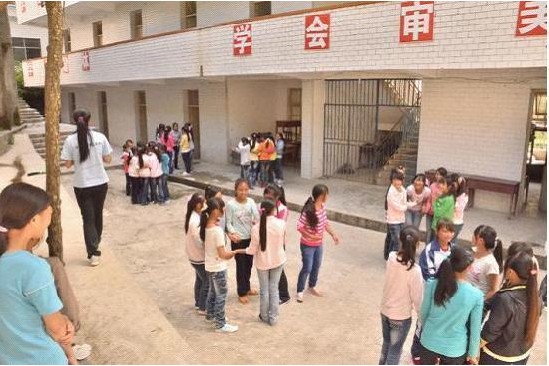

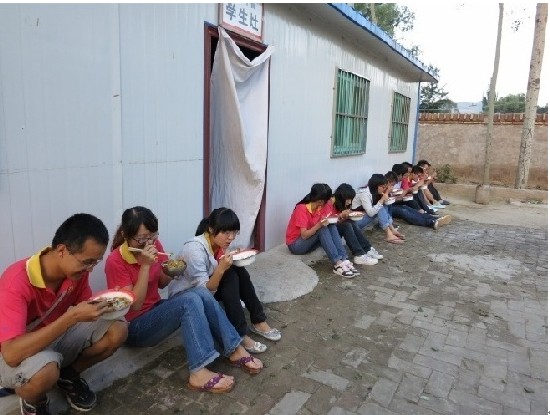

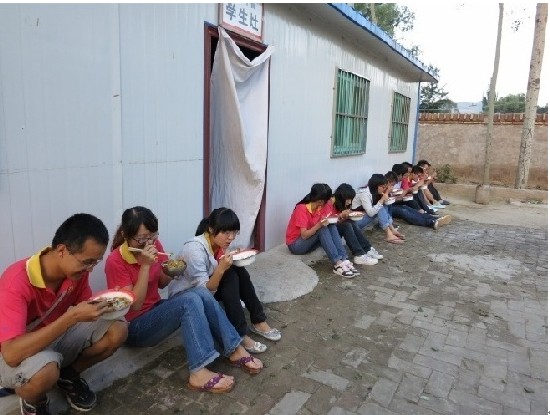

| 孩子们在新建的教学楼前游戏 歌唱比赛现场,孩子们在K歌

吃着自己煮的大锅饭苦中作乐 社团爱心志愿者的“尴尬” “支教小学条件太好了,大家反而有种失落感。”刚来到甘肃裴家营小学,厦门大学西部梦想社团西望队许多队员,都和队长胡艺馨一样,有股“英雄无用武之地”的惆怅。 裴家营小学校长介绍说,原来学校只有几间破旧的瓦房,教学设施更是非常简陋,去年地方教育部门和企业对这所贫困小学进行了资助,不仅新建了一栋新的教学楼,还置办了电脑、投影仪等多媒体器材,现在学生不仅可以坐在宽敞的大教室里,还有“上机”课,并享受一顿免费的早餐。 然而这些好事,让转了两趟火车、从南到北颠簸30多个小时的厦大学子们有些失落。他们想象中的泥巴操场、满是锈迹的旗杆、没出过大山却渴望知识的“大眼睛”,都没有“兑现”。为心中完美的支教梦想精心准备一年的队员们甚至有种被“欺骗”的感觉。 胡队长说,他们支教的学校一般都来自西部校友的推荐,在这些被推荐的学校里,他们又会尽量挑选条件差的学校,裴家营小学已经是众多被推荐学校中地理位置最偏远、条件最差的小学了。 “近几年,随着国家对西部的开发,西部的社会、经济不断进步,教育更被重视,各级拨款,加上基金会、社会人士资助、企业捐赠等,许多学校的条件得到改善,很少再有那些破房子、烂黑板的学校了。”裴家营小学的一位老师这样告诉胡艺馨。 “条件变好了,这不是我们应该感到开心的吗?为什么要抱着‘过苦日子’的想法选择支教?”胡艺馨这样说服队员和自己。但为了让队员们下乡锻炼的心理落差不是那么大,她决定想法子让大家过上“苦日子”。 首先从解决吃饭开始,大家不再吃学校食堂,也不雇人做饭,而选择了队员自己做饭。20人被分成4组,人人轮流当炊事员。来自城市的大学生,之前几乎没有下过厨房,加上山区煮饭用的是土灶,光是劈柴、生火他们就很不习惯,饭煮得半生不熟是常事。但是过着如此不一样的日子,队员们却觉得支教很有意义。 生活上“低标准”,工作上却高要求。教学科目除了语文、数学、英语等基础课程,还有武术、舞蹈、历史、地理、青春期生理心理知识等8门拓展课程。由于孩子们求知欲强,一个队员有时要教3门课。而且为了进一步提高教学质量,队员还与学生“一对一”结成对子,每个队员除了对学生在校生活、学习完全负责之外,还要经常家访,教会学生家长如何“家教”。 如此历练扫除了队员们最初的失落,他们与学生们愉快地度过了一个月,并结下了深厚的友谊。胡艺馨总结道:“支教本来就是一种双赢的事,服务孩子,锻炼自己。条件好了,可以增加服务的范围,寻找更多的途径锻炼自己。” 其实类似的事在其他支教团队里也有发生。厦门大学西部梦想社团另一支支教团队甘肃队,对口支教的几所学校,条件都比裴家营小学要好。 甘肃队队员邓晓薇告诉记者,其实,几年前这几所学校是甘肃省最贫困的几所学校,连基本的教学器材都配置不齐,许多孩子用的书都是几代学生传下来的。当时来到这样的学校支教,许多人都感觉触动很大、来得值,能发挥很大的作用。但这两年,学校翻新了,配置了新器材,聘了新老师,大家再去支教时,总感觉不能有效地“发光发热”。 “如何服务,需要一代代人根据实际情况不断探索,就目前而言,我们的英雄情怀也要变一变,关注孩子的内心,改变他们的认识才是我们应该用苦心去经营的。”西部梦想社团社长满艺如是说。如何发挥一片炽热的赤子雄心、继续将服务进行下去,是类似西部梦想社团的学生志愿者团体需要思考的问题。 对话当事人 杨浩翔(厦门大学广播电视新闻学大三学生) 背景:厦门大学西部梦想社团西望队赴甘肃支教时,杨浩翔作为厦门大学鹭萌芽志愿者服务队队员,赴内蒙古呼伦贝尔市三河回族乡苏沁牧场小学进行暑期社会实践。此次活动包括支教、普法、医疗内容,是由学生自己策划、组织和实施的“草根”志愿行动。他们为当地小学筹集了近13万元资金、物资. 记者:想参加什么样的暑期实践? 杨浩翔:我个人偏爱公益性的活动,我想去帮助需要帮助的人。我并不打算做出惊天的举动,只希望尽力给偏远地区的孩子们在理想和人生价值观上带来一些触动。我希望彼此都能得到正面的影响。 记者:据你了解,现在高校现在的暑期实践是什么样的,存在什么不足? 杨浩翔:学校团委每年都会组织院系开展暑期实践,这种多以课题调研为主;也有一些学生自己行动,比如我有同学去马来西亚挖矿体验生活,有同学旅游,有同学去云南当义工,也有同学去企业或媒体实习。不足的话,我觉得是有些学校安排的实践太形式化,像任务一样分派到各院系,规定要交多少份暑期实践报告,然后就有人应付了事。 记者:你觉得怎样才能让暑期实践落到实处? 杨浩翔:在我看来,在暑期实践中,学校和学生应是互帮互助的关系。可以是学校提供平台,让学生组团提交暑期实践策划方案,然后在硬件上给予支持,让学生自愿参加,而不是指派任务。形式和考核机制,也可以做些改变。只要目的是接触、了解社会,哪怕是体验式的实践也可以。而考核也可以通过拍短片、写故事或者画画等有创意的形式进行。写报告的方式太死板也太官方了。 |